马鞍山夜话

Ma'anshan Dialogue

一别经年,时光荏苒,

悠悠九十载,杏林满园春。

曾记否?那些年,

马鞍山上的青春足迹

八角池畔的朗朗书声

老师的谆谆教诲言犹在耳

同学的温暖笑容犹在眼前

县后街五十号、安吉路二号,

这是梦开始的地方

也是你永远的港湾

母校九十华诞将至

愿你将成长路上的点点滴滴

凝练成光影中的惠世故事

纸短情长,期待你的回音

在老地方等你,共绘青春记忆

古 厝 情 结

吴效彤

▲我88岁的“花姑娘”母亲

春节过后,楼顶上被人称为“花姑娘”的80多岁的老母亲种的花卉争妍斗丽,每次工作烦闷到这呼吸一下新鲜空气,都不禁要驻足观赏那母亲用石头和砖给花儿垒成的那座“古厝”,仿佛是一个小小的神奇的花圃。那几簇母亲最爱的牡丹,在“古厝”印照下,尽显五彩斑斓、古色古香、高贵灼眼,常引得不少人争先恐后慕名前来观赏。只有我知道,母亲种花不只是为了锻炼和欣赏,她最喜欢的还是那难以取舍的“古厝”情结了!

我的父亲很早就离开我们,回忆起父亲的点点滴滴,心都会变得温柔起来,幸福感溢满全身。印象中父亲总是诚实直爽,为人友善,坚韧不拔,自强不息。父亲一生多舛,15岁就投笔从戎,教书、自学行医、挑担补鞋。为了生计,无论医院倒痰坛、赤脚医生、补鞋,粗活、细活,他都去做去学,他交了许多朴实真诚的农民朋友。1979年初,他通过多加走访寻证,才得以复职做个人民老师,到了著名古厝――永定土楼王子旁边的第五中学(金丰中学)任教,课余和楼内居民结下了浓厚的情谊,直到1989年底在中学教坛离休。

因为家况不好,父母一直以来居无定所,父亲最后将咬紧牙关省下的所有家当,在永定实验小学附近买下一座破烂的带有杂草众生的天井的古厝,父亲欣然命名“振兴居”,并自书对联:古厝不老振奋人心添新家,精神焕发兴高采烈谢祖国。我们五姐弟其中四姐弟降生在这座古厝里,最忆起那虽杂草众生却雅趣的、陪伴我们童年游戏的天井,犹如古厝的眼睛,往那一站,抬头一看,一片蓝天,一场烟雨。隔壁小学上课铃一响,书声琅琅,尽在耳旁,带来了无限生机。我们姐弟都被父亲感染,四人从此结下了“古厝”情缘。二姐在劳动中认识了一名泉州南安籍青年,到他家见到了那漂亮的石头古厝,就义无反顾地爱上嫁给了他。即便她36岁时二姐夫因意外不幸去世,她仍坚守传统美德留在古厝,十几年如一日侍候她瘫痪在床的婆婆;三姐一进永隆昌(永定抚市著名古厝)就决定嫁到了那;众人追求的二姐的女儿更迷上了古厝,嫁进了泉港的门。

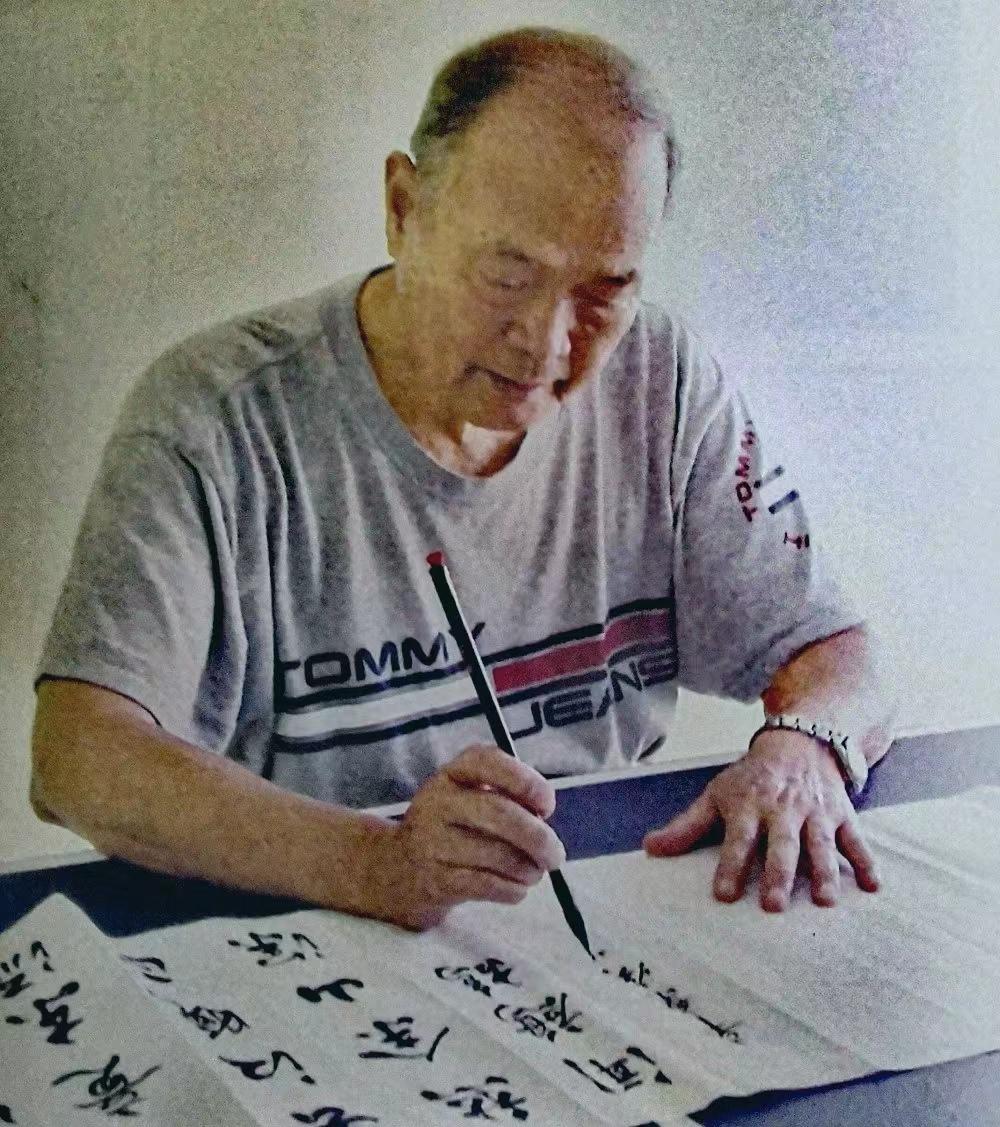

▲敬爱的阮传发老师

1989年,一向成绩优秀的我高考考败了,正思考着准备补习。由于当年国家调整了高考计划,可以改填志愿。父亲毅然做我思想工作,让我放弃报考有加分优势的福师大,选择去承载他梦想的古厝优美的泉州,学习祖国传统医学。不敢违抗父愿,在那个热火朝天的夏日,我带着困惑和不快,提着笨重而简陋的木箱,坐了一天的车来到学校。在进门的道路上遇到了略略脱发的阮传发老师,他像父亲一般慈祥地笑着问了我的班级,并告诉我他正是我的医古文老师,让校友带我去报到和安顿。

▲原卫校校区校园一角

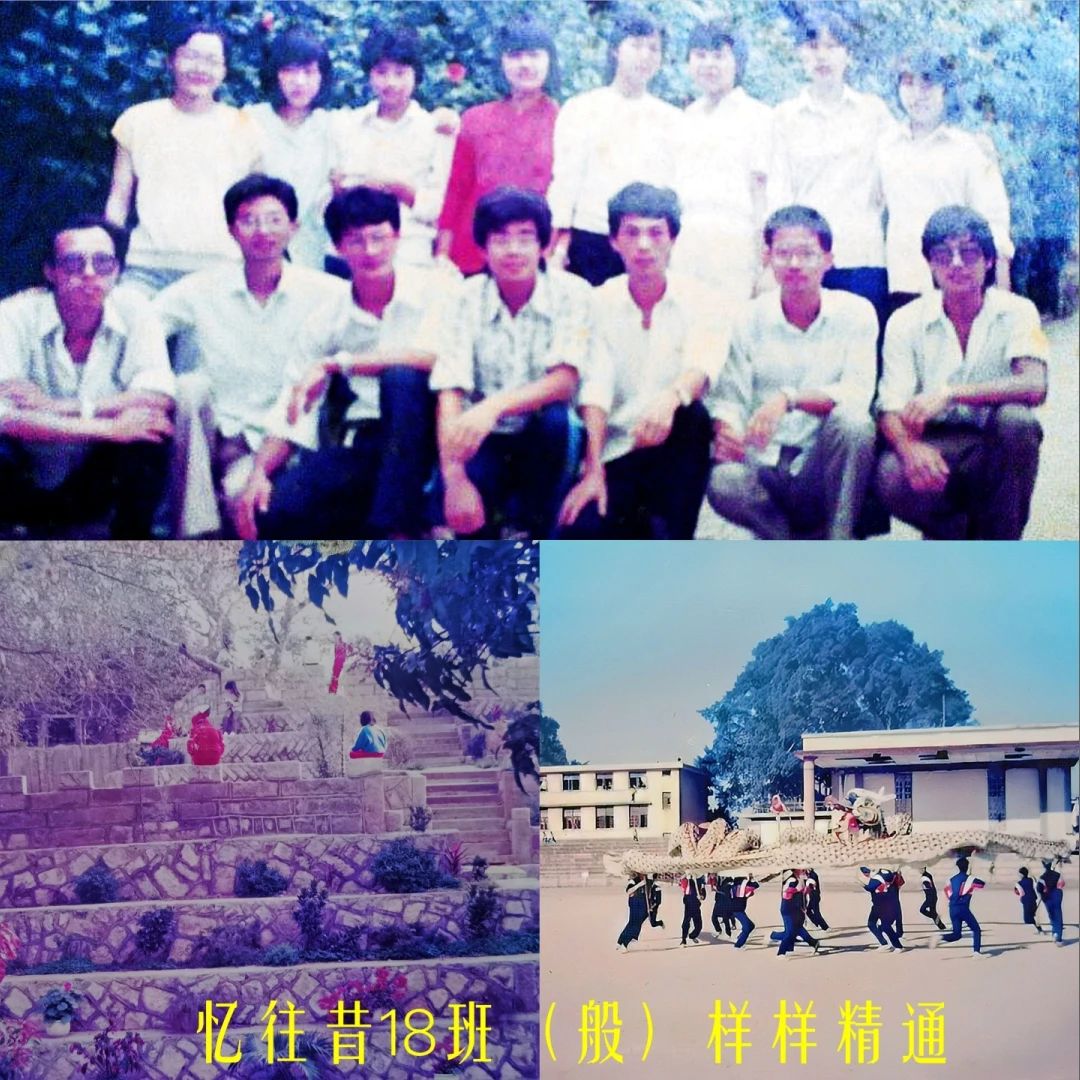

那时候,我们的校园不大,占地不足百亩。八角池是同学们学知识、攀高峰的“静地”,实验室是同学们长见识、闻药味的“圣地”,运动场是同学们谈人生、叙友情的“乐地”,大食堂是同学们补营养、长身体的“福地”,默默地见证了我们的成长。

那时候,我们一起在食堂排“长龙”争喊“四两”“三两”,有时还相互帮忙、一人排队打多份,引起排在后面外班同学的质疑。

那时候,我们一起在篮球场、跑道上释放青春的朝气与活力,甚至互相评论护士班哪个妹子更靓水,张狂大谈“追妹子”技术和水平。我们不会忘记学校运动会上,每位同学飒飒英姿,创造了18班武艺高强,不可战胜的神话。

那时候,我们一起在八角池畔复习,在宿舍熄灯后偷点着蜡烛,或忙着考前突击复习,或偷煮包快熟面向舍友释放诱惑,或邀约几位“酒友”就着花生米搞几瓶啤酒而自得其乐。虽然没有料酒、陈醋、味道、胡椒粉,但是现在回味起来,味道依然是那么鲜美;那时候,没人会嫌弃407-410每个人挤人的寝室,“卧谈会”成了放飞豪情壮志的黄金时间,一个个难忘的故事、一桩桩未经考证的新闻、一件件突发的奇想,现在都成了最美的回忆;那时候,懵懂的情愫像春天的小草一样疯长,最后还促成了宝贵的唯一一对。无论是在师生间,还是在同学间,这个大家庭充满着温暖,洋溢着幸福……

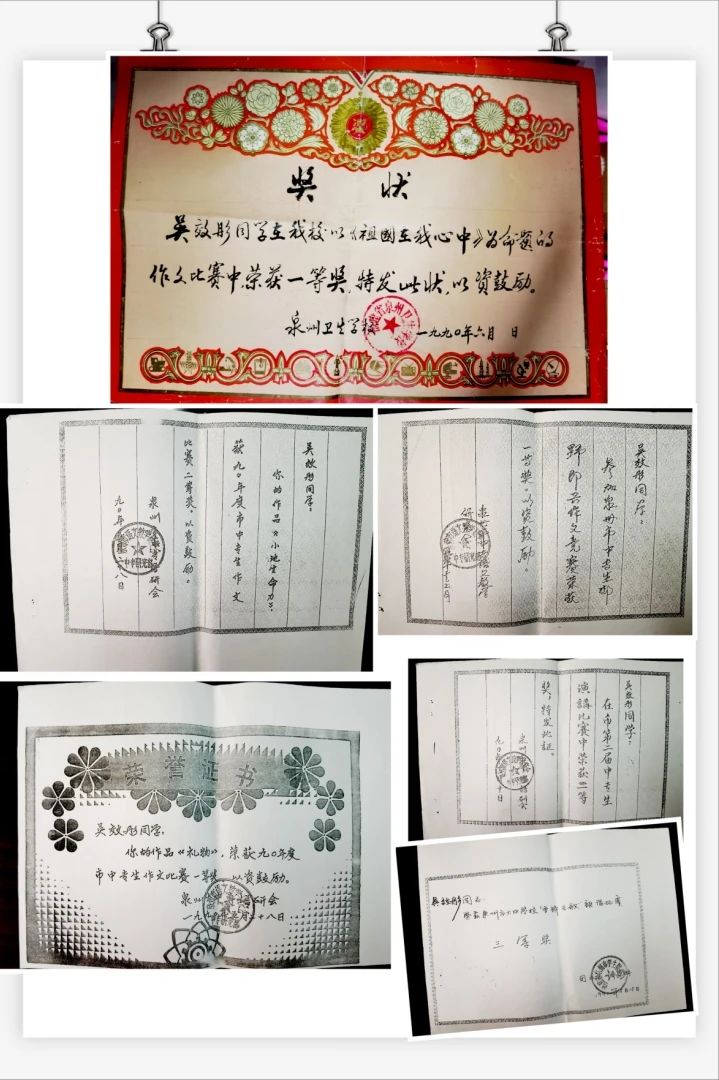

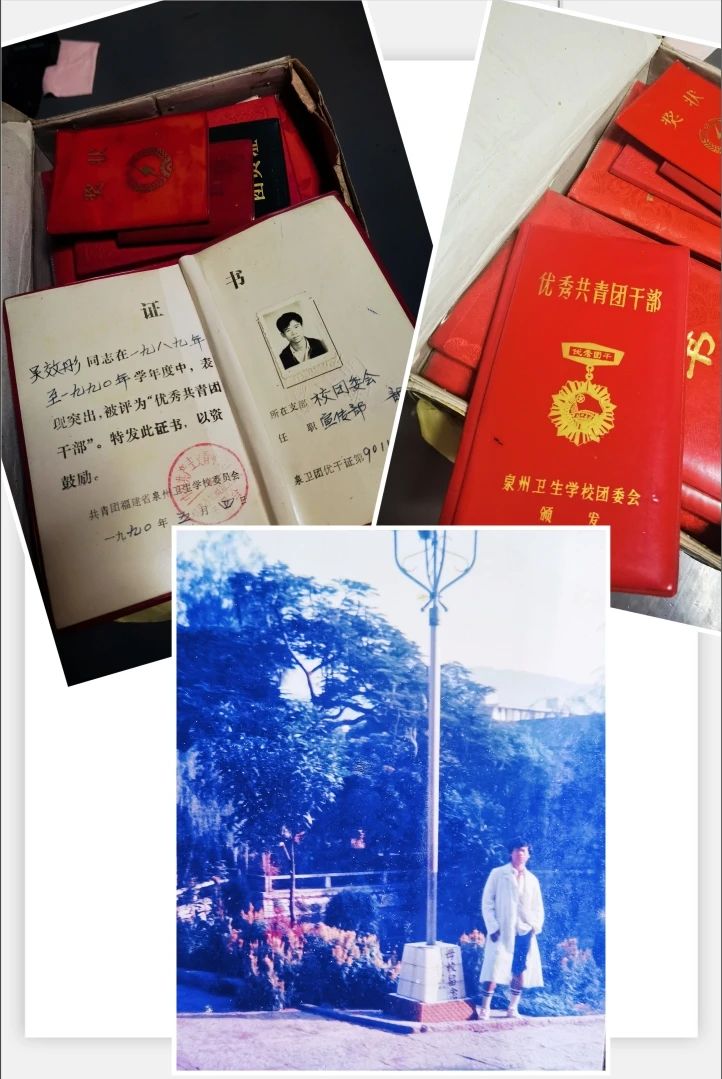

记得第一次阮老师上课时说:“我虽然是教文字的,但我上课有许多毛病,首先就是普通话不‘普’,但如你下面因此而一乱,我讲得准‘卡壳’,所以请关照关照”。“没问题”,胆大的喊出了声。“还有,我上课时如讲错了,你们可以立刻提出来,立刻!”“没问题”,这回大家好像都异口同声起来。一下课,同学们纷纷议论说:我可没这么认真听过课,可一个毛病没挑出来。我常被他那种沉浸的神态吸引,记得有一次课到尾声,他把笔一搁,说:“医古文的生命,也如绿色的花儿,有着旺盛的生命涌动;越老越有着火样的激情,只有你爱她,理解她,才能让她的生命永放光芒,愈发青春”。我一时虽不很理解他话中的含义,但听得他当时激动、沉稳的话语,只是静静地点着头,仿佛理解在心。他推荐我在校团委宣传部和校刊《杏林学苑》任职,带我到泉州各大中专学校参加演讲、即兴作文、诗歌朗诵比赛,并获得了不少荣誉。我爱上了医学的同时更迷上了他的课,他让我完全转变了对学校的看法,他的平易近人和对祖国传统文化的深爱,感染着我。他像慈父一样循循善诱的执着,肥沃着岁月的尘泥,把瑰丽的希望深深地垒起了知识的古厝,开启了我的另一段崭新的人生,在中国传统医学和优秀文化的追求上扬帆启航。

青春不散场,归来仍少年

▲中医18班毕业照(1992年7月)和2010年10月同学会合影

▲老当益壮的阮传发老师(左一)

2010年第一次同学会重回母校,遗憾地是没能寻着阮老师,知悉他糅合毕生所学,将文学、医学、书法融会贯通,独创“书析养生论”,并且身体力行,久久为功。

前排左起:邓强、吴效彤、陈盛勇、林枝发、曾秀华

后排左起:缪传春、陈疆水、陈泽婢、曾丽娟、郑红玉

▲2010年10月同学会八角池畔摄

▲2010年10月同学会掠影

我特地去周边古厝回味,并去八角池畔走了几圈。那时,池畔绿树成荫,酝酿着一种热情的盎然生机,印衬着校园一片姹紫嫣红之色。

▲崭新的泉州医高专(洛江校区)

虽然岁月让我们告别了曾经的小鲜肉、小鲜花,但我们每位同学都显得更加成熟和自信。今天的每一笑脸,传递着同学们家庭的和谐、生活的和美、事业的和顺,这不仅来自于社会的进步、老师的辛勤浇灌,更离不开我们每位同学的不忘初心和不懈努力!一同换装的还有母校的容颜,1934年出生的她已经让位给实验小学,搬迁新址成了有洛江、南安(正在建设中)等校区,占地面积795亩,建筑面积23.84万平方米的国家示范性建设骨干高职院校,教育部、卫生部“第一批卓越医生教育培养计划”试点高校,泉州市园林式学校。

我爱我的母校、老师和那记忆中的泉州,沧桑而亮丽,带着晚霞般的惆怅,以最纯净的光晖,最高远的守候,抚慰我远远的回忆。不时有一座古厝倒下,一座现代建筑站起来。更有那新的建筑,和古厝层叠在一起,相依相存,老的更老,新的更新,气质迥然,却依然妥帖。那承载家国情怀的祖国医学,生命中铺满春绿,延续中不断完整,透着药香吐纳呼吸,凝聚着每一位园丁的魂灵,传承着关于家的传奇,国的荣耀。

前排左起:陈宝盛、仉世海、黄其杭、童晋福、洪建团、苏炳伟、曾秀华、陈清汉

后排左起:邓强、苏风兵、王慧铭、陈永根、吴效彤、陈盛勇、曾丽娟、郑红玉

近90年的不懈奋斗,母校已成长为医学类有地域影响力的公立大学。我们为曾经的日子而留恋,我们为18班而骄傲,我们为今天的母校而点赞!让我们祝福母校和老师永远年轻,祝愿同学们,青春不散场,归来仍少年!

作者简介

吴效彤 : 笔名梦凡、汪奔。泉州医高专1992届中医18班毕业,曾任校团委宣传部副部长、《杏林学苑》副主编。现就职于永定区人大常委会,永定区人大代表、龙岩市作家协会会员。