马鞍山夜话

Ma'anshan Dialogue

一别经年,时光荏苒,

悠悠九十载,杏林满园春。

曾记否?那些年,

马鞍山上的青春足迹

八角池畔的朗朗书声

老师的谆谆教诲言犹在耳

同学的温暖笑容犹在眼前

县后街五十号、安吉路二号,

这是梦开始的地方

也是你永远的港湾

母校九十华诞将至

愿你将成长路上的点点滴滴

凝练成光影中的惠世故事

纸短情长,期待你的回音

在老地方等你,共绘青春记忆

筚路蓝缕四十载

东方风来满眼春

许金森

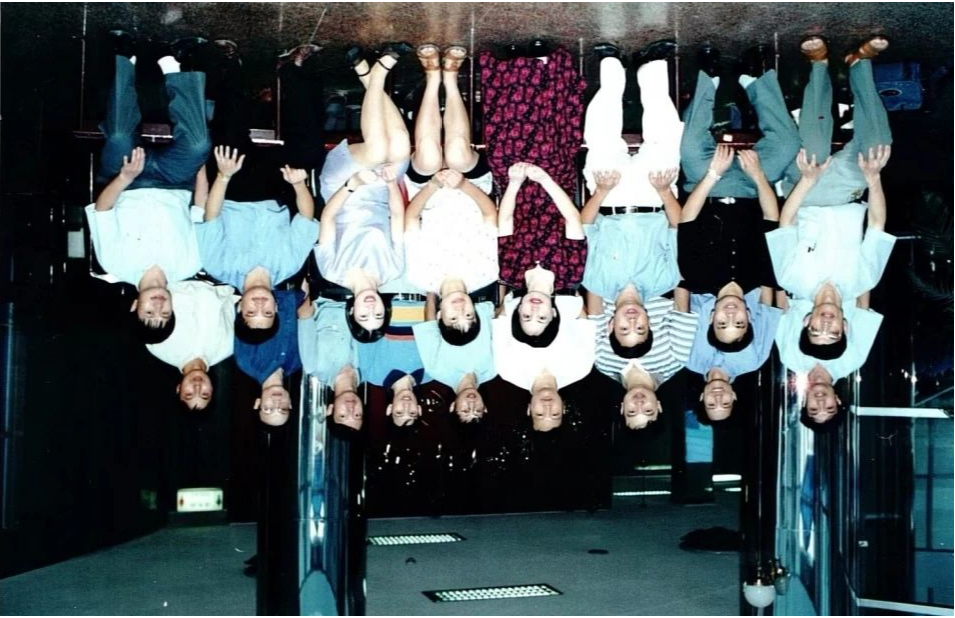

▲泉州卫生学校毕业20周年

1982年8月下旬,随着邮递员将一封挂号信送到我手里的时候,我被福建省晋江卫生学校(后更名为泉州卫生学校,现为泉州医高专)录取的喜讯很快就传遍了我们的小村庄,如今高考招生规模已经突破700万/年,然而1980-1989年十年高考合计招生人数只有483万,平均每年不到50万人。

▲福建省中医药科学院经络研究所团队部分成员

▲人体经络微循环检测试验

千军万马过独木桥的惨烈竞争,打造了货真价实的一代“天之骄子”,很多人是整个家族、甚至是所在村镇的第一个大学生,换作今天也许都可以轻松入读“双一流”大学。八十年代,很多师生在正式场合都会佩戴校徽,走在大街上,胸前别着XX大学的徽章,会引来诸多羡慕的眼神。“知识改变命运”、“寒门出贵子”在这一代人上更多的得以实现。

▲应邀赴台湾讲学(左起第三)

那个年代能考上中专不亚于现在考上985、本一线,也是非常光宗耀祖不易之事。我是1982年7月29日踏上赴泉州的求学之路,那时几乎没有家长送孩子们上大学。虽然我从未出过县城,地理方位几乎空白,分不清东西南北,我自己仍然满怀喜悦和对未来的憧憬,简单准备好被子、衣服、脸盆等必需品,背起背包就独自出发了,至今我仍然珍藏着第一次出“远门”----一张2.2元的汽车票,从此开启了步入医学之门的康庄大道。

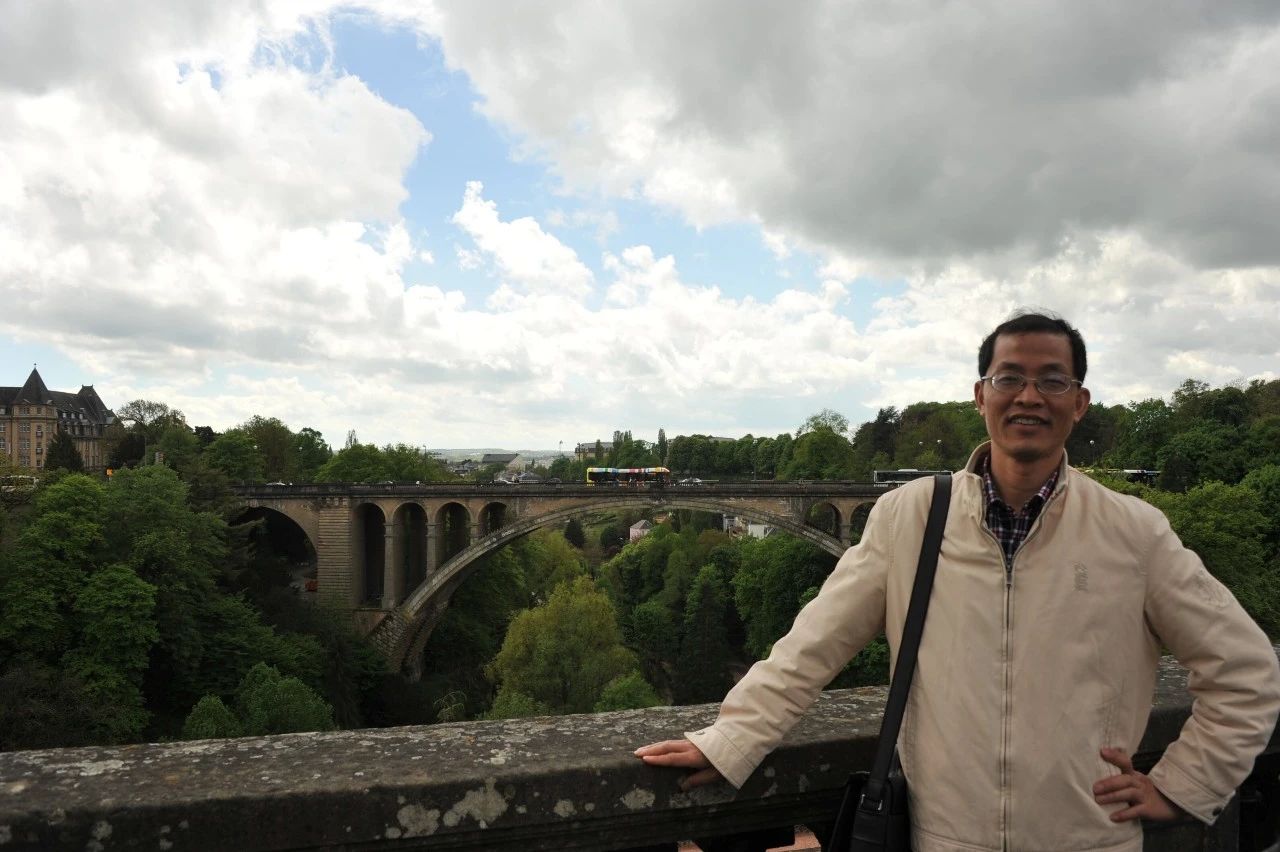

▲赴法国讲学

▲赴英国讲学

那时全国的经济水平普遍偏低,虽然国家对我们这批中专学生并非包吃包住,但基本没有收什么费用,而且还根据每个同学的家庭经济情况,每个月有13-19元的助学金,基本上解决了同学们的温饱问题。对于绝大部分来自乡下的农村娃,一个个便有了放开肚皮顿顿饭饱的幸福生活。

几十年过去了,还不时想起那时的早餐馒头,又白又胖,热乎乎、软和和、香喷喷,一望口水咽,一咬满嘴香,一呑浑身酥,让贪吃、能吃的我常常肚皮吃得涨鼓鼓得了,嘴巴还不知道饱,最多的时候,二两一个的馒头,我一口气吃过七个半。还有中饭晚饭,那四两一块的白米饭,白白鲜鲜,方方正正,颗粒粗壮,香气扑鼻,口感润软,最多的时候,我一餐吃过四块半。有一次,还胀得怕撑断肠子了不敢再走动,躺在床铺上摸了一个中午的肚皮。

▲赴德国讲学

正吃成长饭的我,平均下来,每个月基本上能消化四十多斤饭票。学校的定量不够,也有弥补的办法,家里卖粮添点,相对富裕同学友情资助点,如果每餐只买5分钱一份的白菜或萝卜等素菜下饭(少买或不买2角5分钱一份的肉吃),省出的菜钱还可兑换成饭票,记得有一位同学,为了买本医学课外书,硬是一个月不吃肉,省下钱来去买书,这种好学精神真是现在年轻人不可理喻。那个年代,对于饿着长大的穷人家的孩子,吃饭不叫美食,因无食可挑,不饿就是幸福,吃饱便是硬道理。

▲赴荷兰讲学

▲赴卢森堡讲学

就这样,三年下来,大多数同学都长高了长结实了。尽管那时课余生活没有现在丰富,人均的月支配也只有十几元人民币,校园没有网络,没有手机,电视机都是绝对的奢侈品,电脑几乎见不着。但在当时单调的生活环境和物质高度匮乏的环境中,反而让人有了较多的时间去图书馆博览群书。收听收音机里长达几年的国内外文学欣赏节目,反而让人有时间思索人生的意义和关心国家的命运,反而让人学习、工作和生活的目标非常的明确。

学校文化生活只有这样几类,一是踢足球、打篮球、打羽毛球、打乒乓球的运动类,而且有明文规定作息时间和晚上关灯时间,学校校门一到时间就关闭了,不能再进出。记得我们当时正在热播电视连续剧“霍元甲”,几个同学晚上为了能够观看完该剧,悄悄溜出校园一睹为快,结果错过了回校的时间,大门关门,只好翻墙入校,差点被学校保安逮到;还有一位同学晚上熄灯后,躲在宿舍里偷偷吸烟,一闪一闪的香烟光亮在宁静漆黑夜晚显得格外耀眼,这一现象被住在我们这座楼对面的校长尽收眼底,校长当机立断,悄悄来到我们宿舍,抽烟者当场被“擒获”,该同学第二天便在班上做深刻的检讨与反思。

▲国家中医药管理局局长王国强听取汇报

几十年之后,我们仍对该事念念不忘,牢记在心。当时生活条件非常的艰难,但我们要感谢贫困和苦难,让人无比坚强和向往美好的未来。现在生活条件好多了,但一些大学生生活奢靡、没有奋斗精神、抗压能力很弱、自私、不尊重他人、没有家国情怀等,值得反思。现在个别大中学生,甚至有些研究生、博士生,天上掉下一滴雨,就以为天整个塌下了,遇到一点挫折就承受不了,甚至自杀。

人的一生难免要遇到事业、情感、健康等多方面的挫折,回想一下,那时所有的磨炼都是老天给我们平淡的人生注入的不平凡的活力、色彩和财富,内心强大,就没有战胜不了的困难。

▲许金森研究员部分硕士研究生合影

▲部分毕业生

母校虽然小但精致,拥有便应珍惜不弃,得益便应感恩不忘。虎有森林,鸟有树巢,鱼有水域,蚓有土穴。一辈子,人的想法很多、追求很多、诱惑也很多,但是,归根结底,只有属于自己的才是真实的,只有能够拥有的才是最好的。牛津有魅力,剑桥有风范,清华令人向往,北大被人慕羡,大千世界,学府成千上万,但是在一个知恩知孝的儿子心中,娘身就是那最美丽的学园,最迷人的圣殿。

▲许金森在南非国际会议上做报告

福建省泉州卫生学校,一个不显山露水的地方,却是魂牵梦回的地方,一个值得终生留恋的圣地,尽管她没有山水的秀丽景胜,没有建筑的宏大典奇,更没有人气的繁华喧叹,而那时、那地,那事、那情却令你彻骨铭心,溶入了你的血肉和灵魂,铸成了你的品性和精神,温暖和激励了你的一生。

左右滑动,查看更多

左右滑动,查看更多

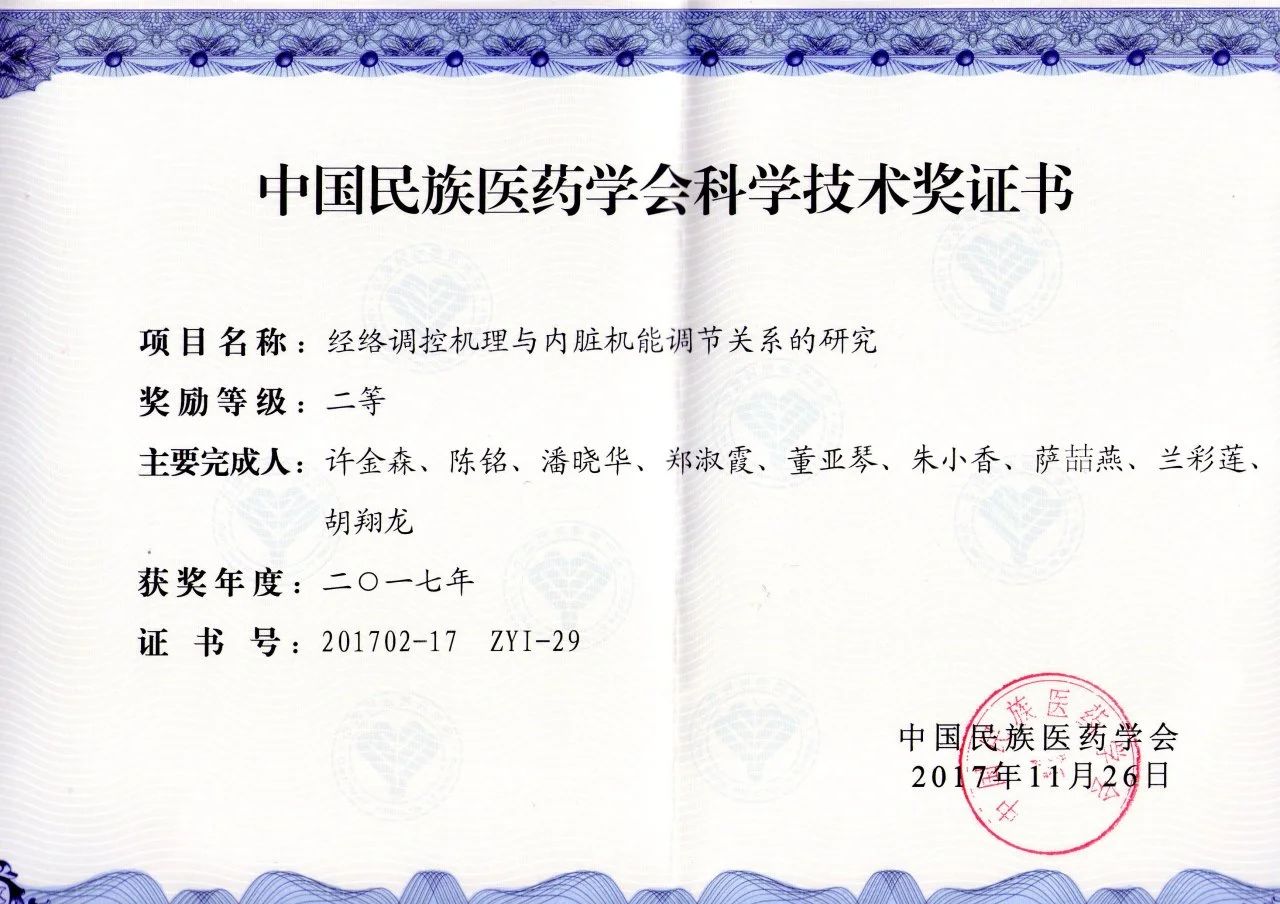

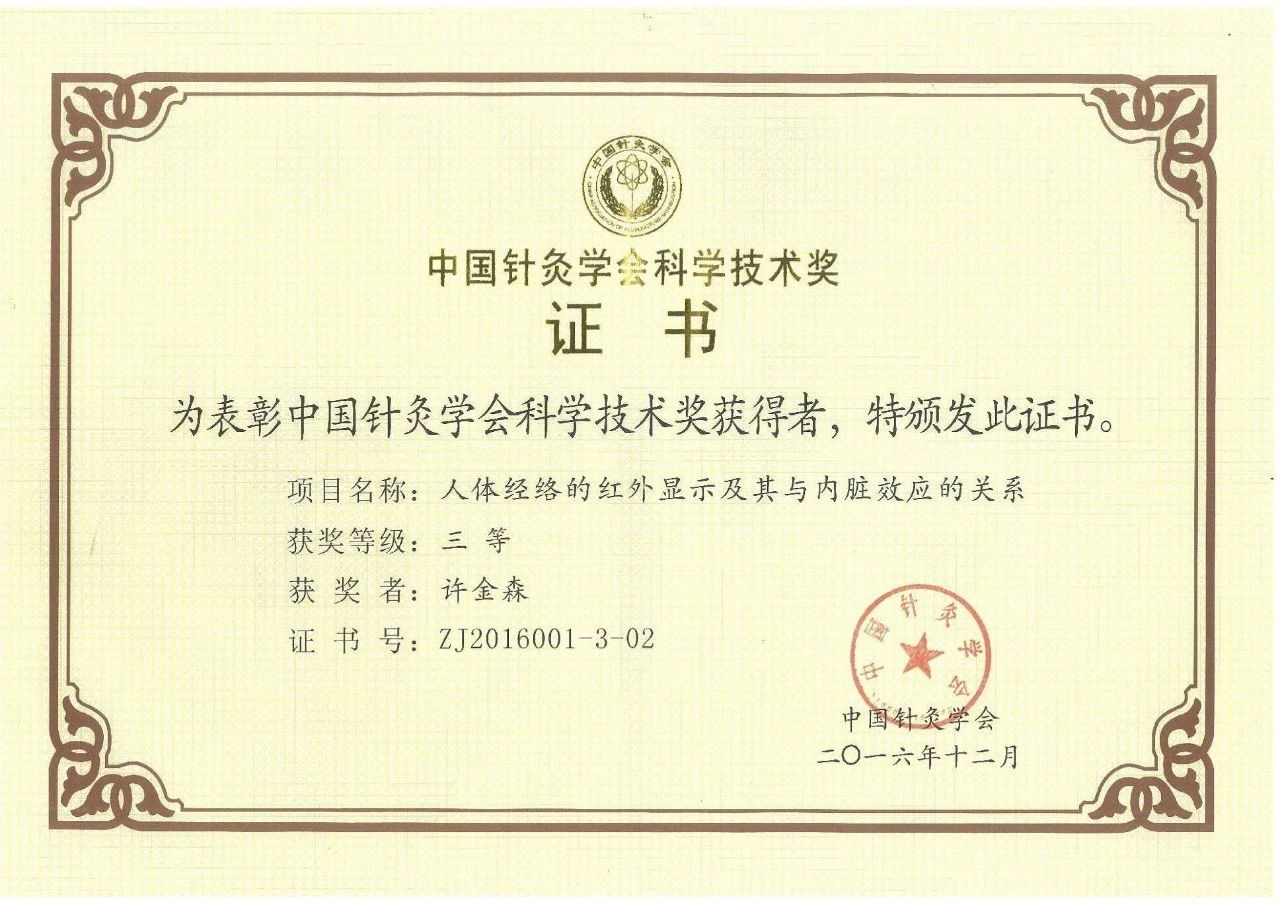

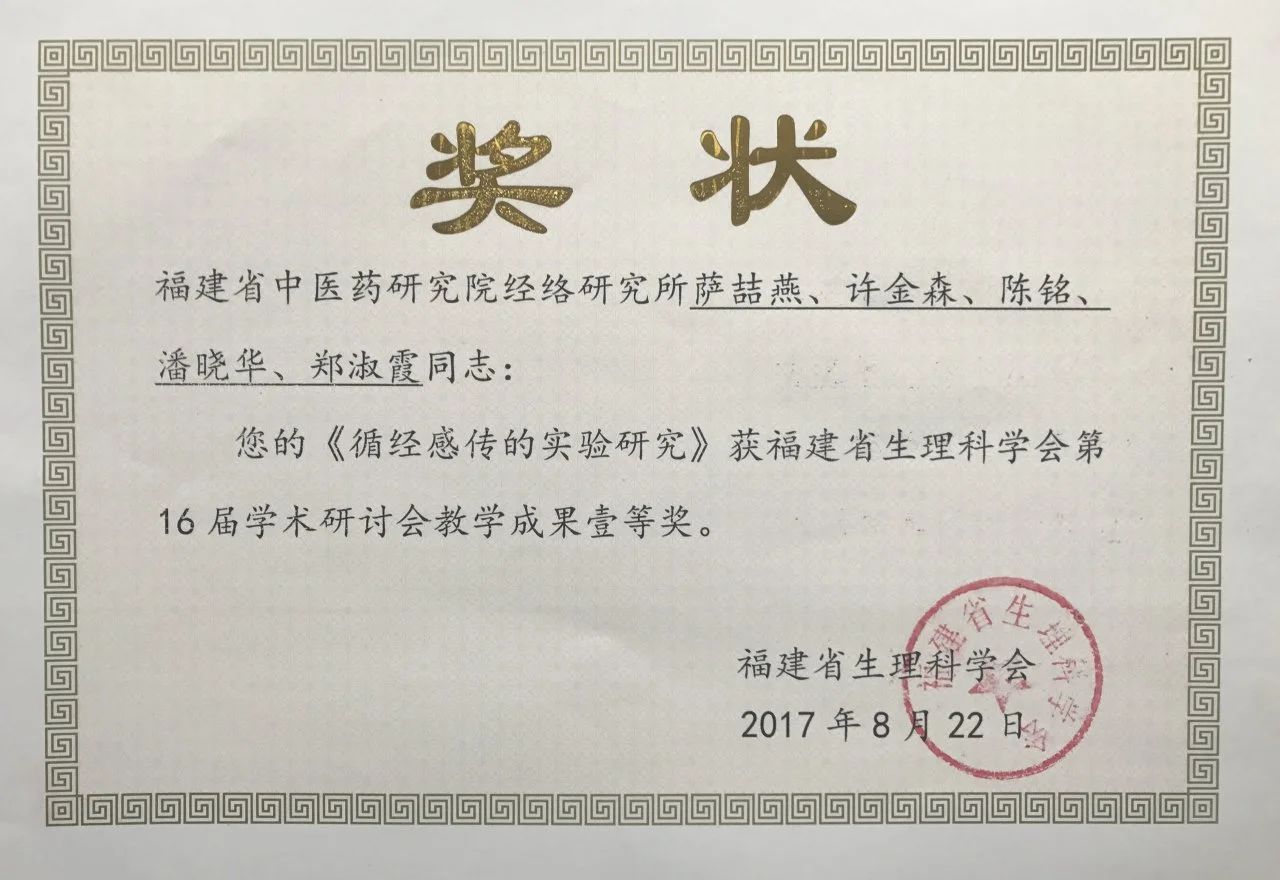

尽管我从泉州卫生学校毕业后,走上工作岗位后又先后陆续读了大专、破格攻读硕士,乃至博士,经历了多个学校,在我的工作岗位上取得一个又一个成绩,成为了硕士生导师、博士生导师,在针灸经络领域辛勤耕耘几十年,也培养出一批又一批硕士、博士研究生,曾经应邀在多所知名大学学府做学术报告,走过十多个国家做专题的学术交流,目前已经成为闽江科学传播学者,仍活跃在经络科研第一线的老战士,但仍然没有忘记领我走上医学之路的第一所学校——泉州卫生学校,不忘初心,方得始终。

左右滑动,查看更多

闽江科学传播学者,福建省中医药科学院经络研究所所长,国家中医药管理局经络感传重点研究室主任,国家中医药管理局针灸生理学三级实验室主任,福建省经络感传重点实验室主任,中国针灸学会经络研究分会副主任委员,福建省针灸学会书记、副会长,福建省生理学会书记、理事长,国家自然科学基金一审专家,先后参加了国家科技部《七·五》攻关课题以及《八·五》、《九·五》国家攀登计划的经络研究任务。主持包括国家自然科学基金、国家科技部《973》子课题、卫生部科学基金课题、福建省科技厅重点课题、福建省自然科学基金项目以及福建省卫生厅有关经络研究的重点课题等多项科研项目,曾被确定为福建省中医药重点项目负责人。

左右滑动,查看更多

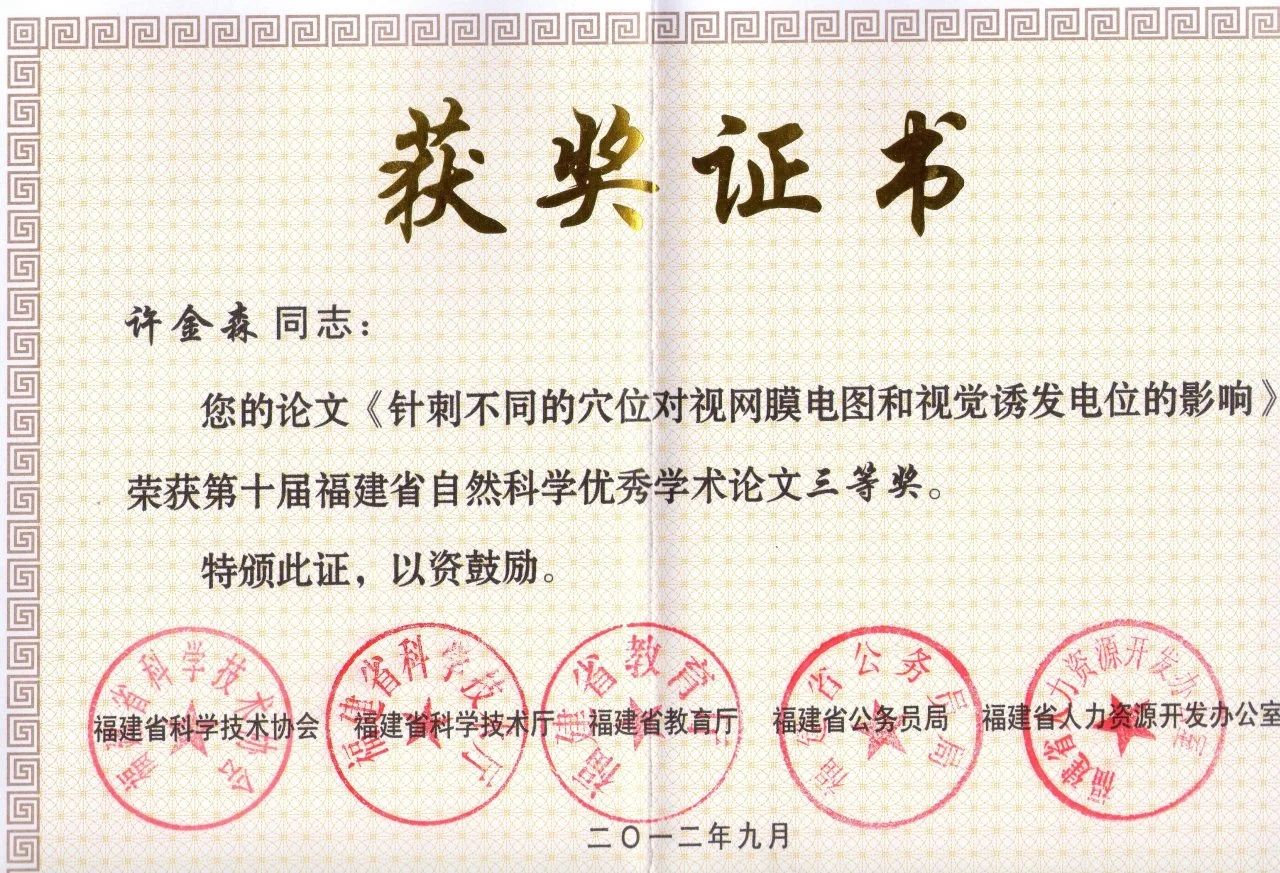

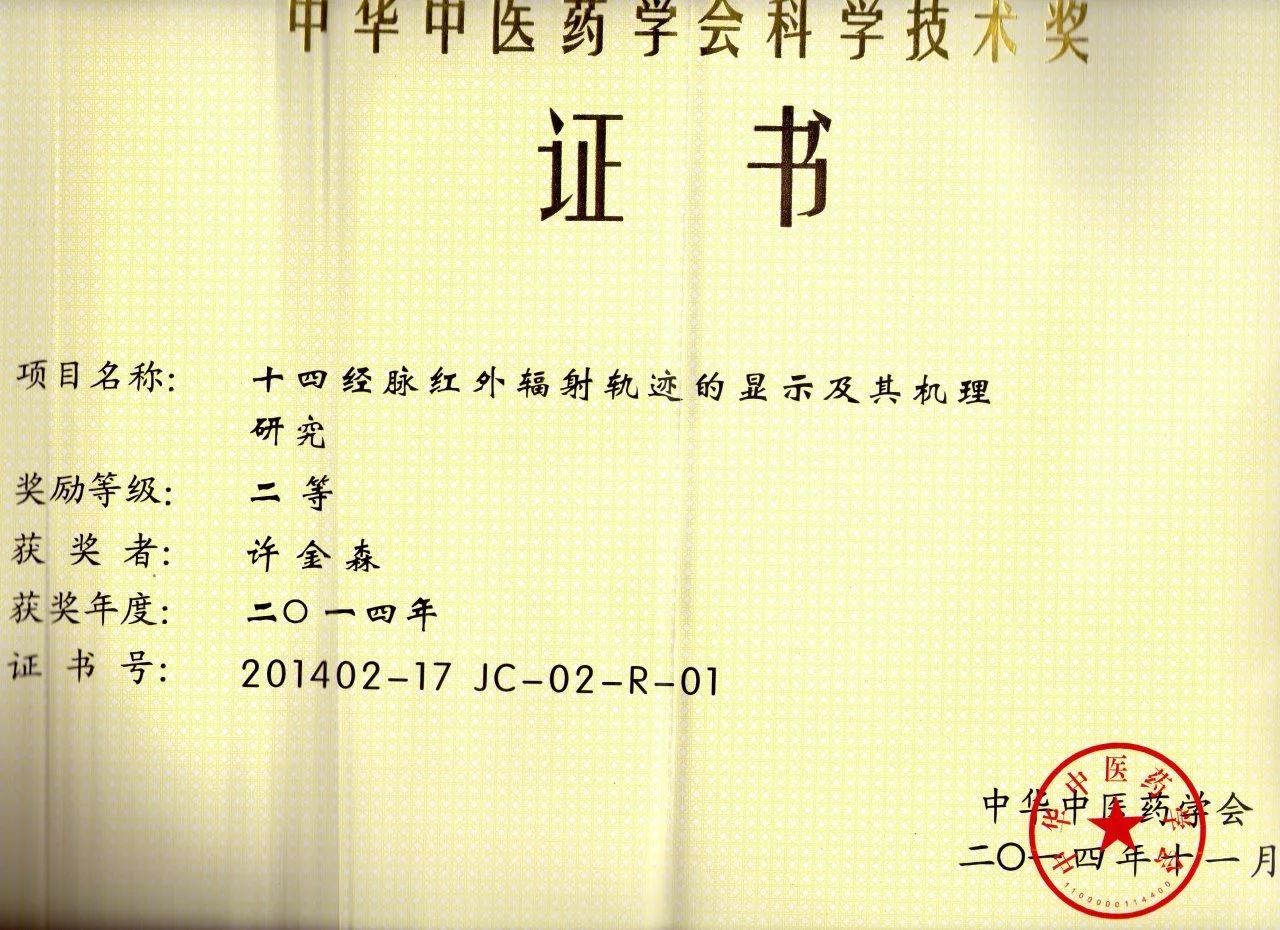

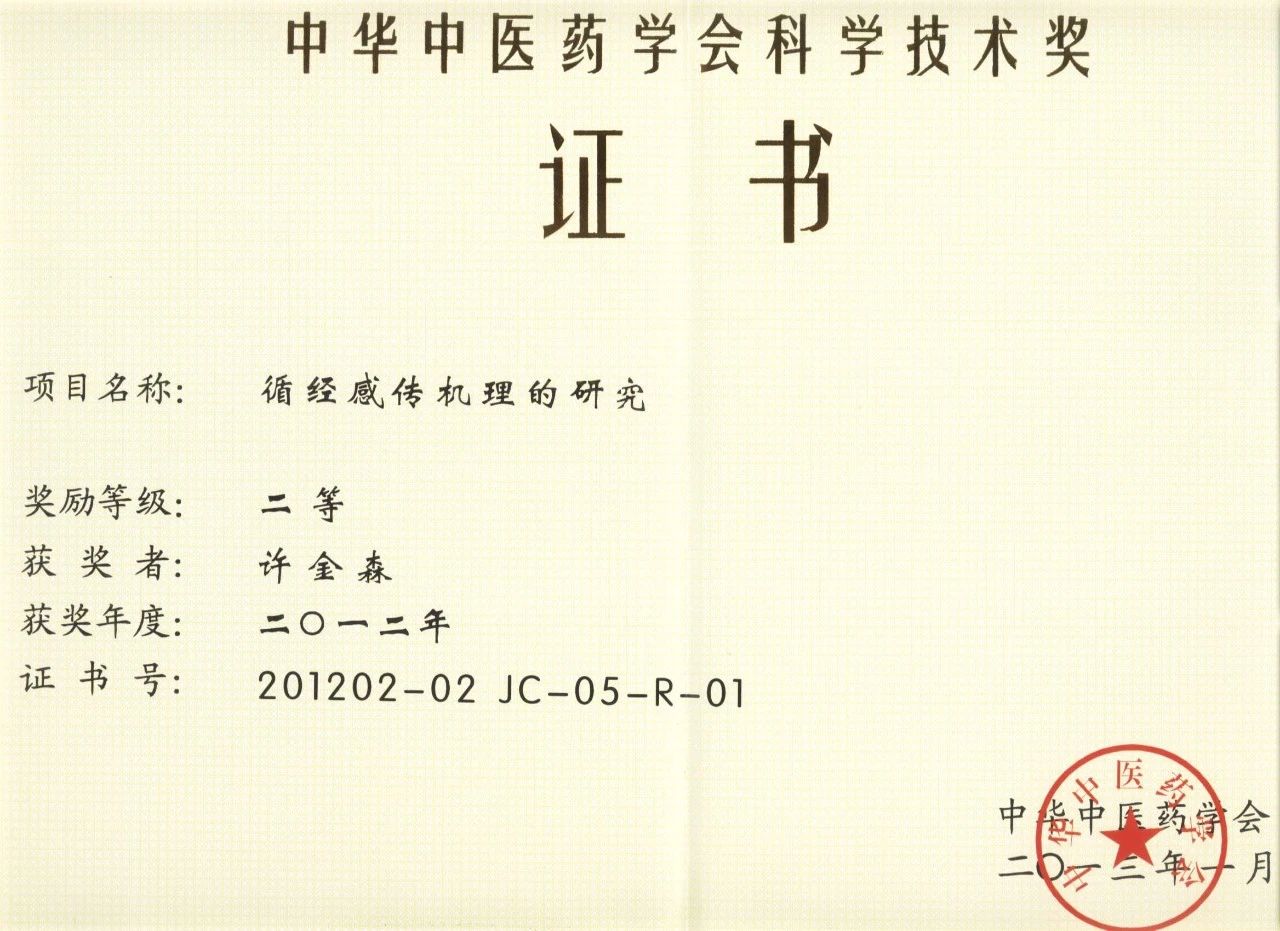

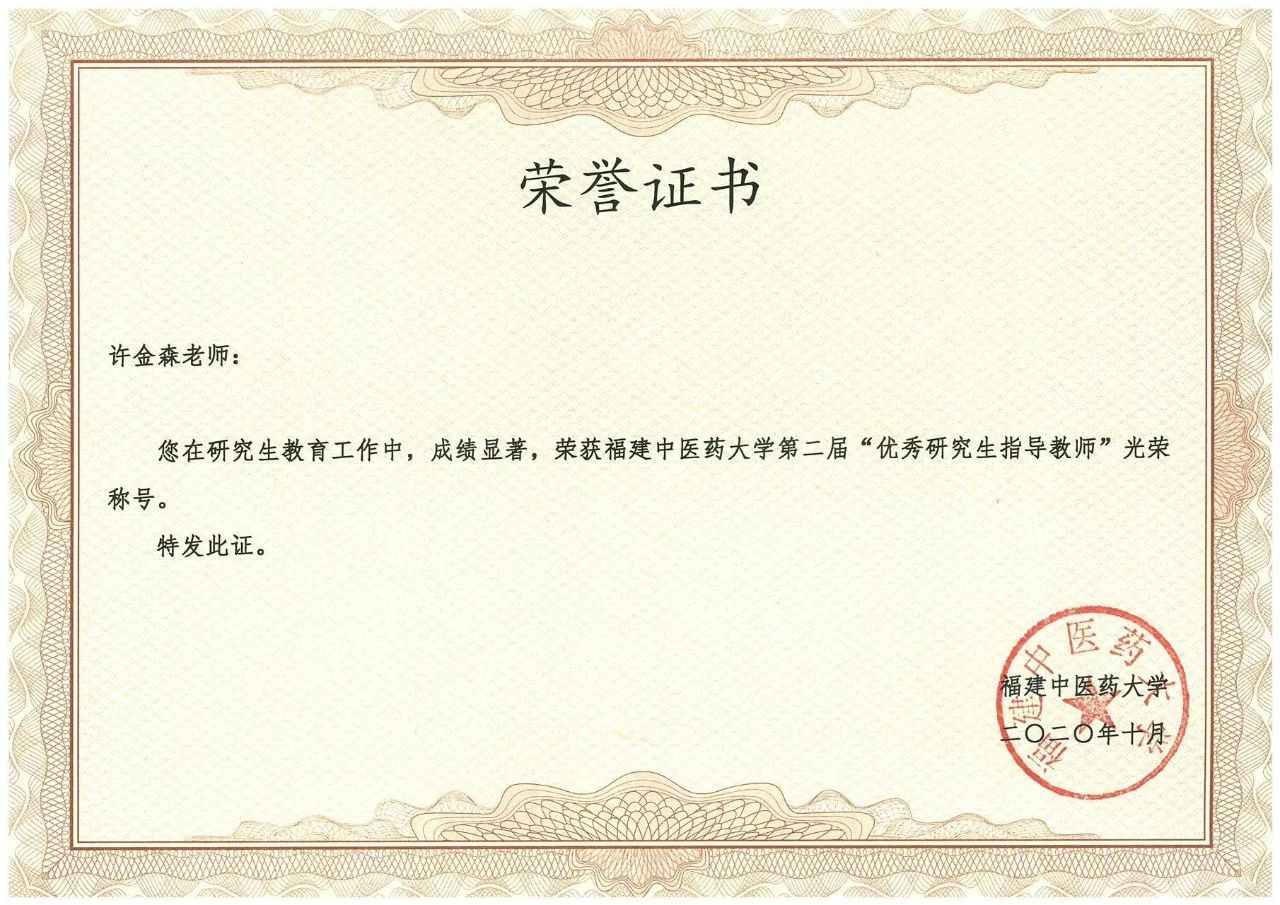

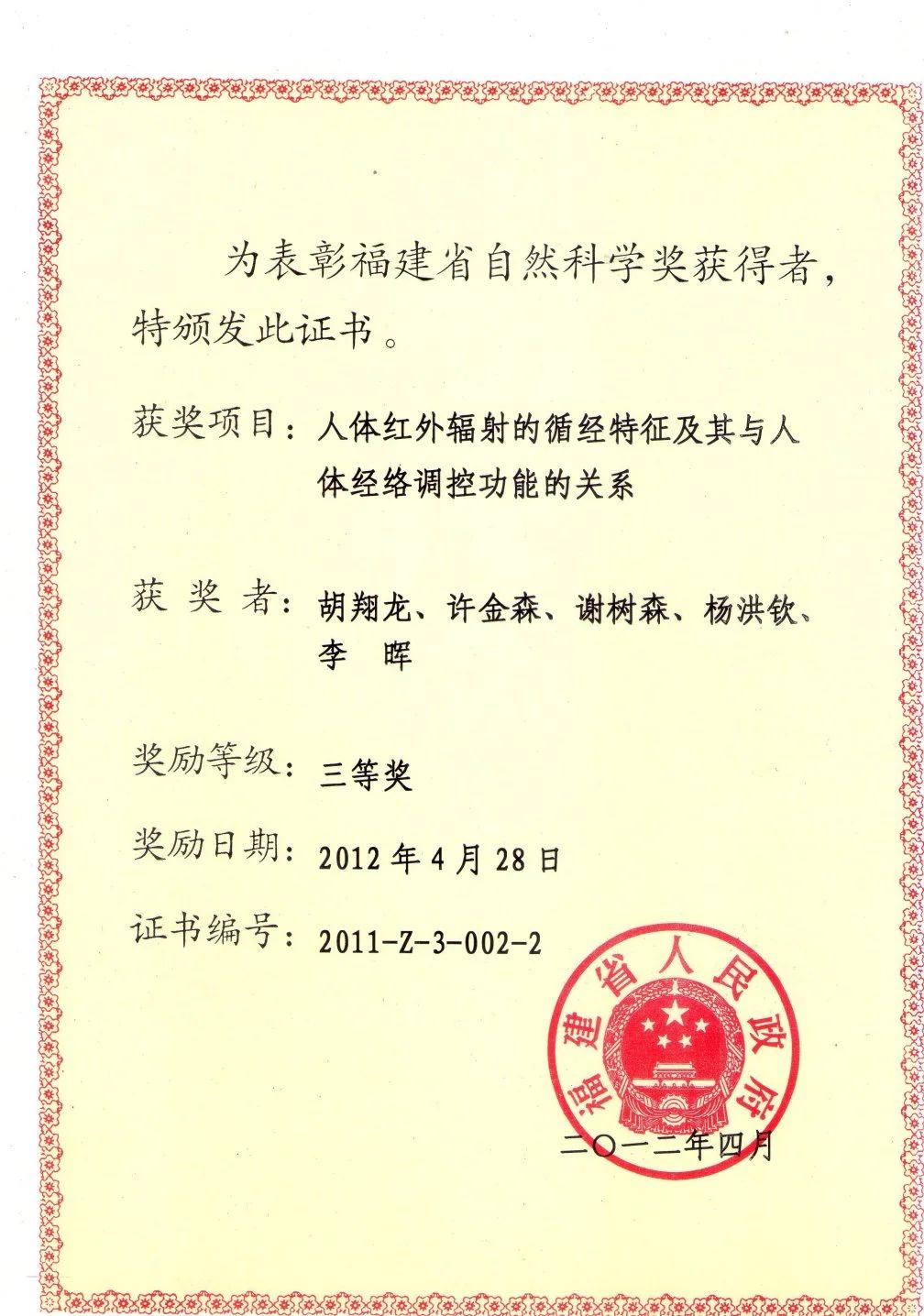

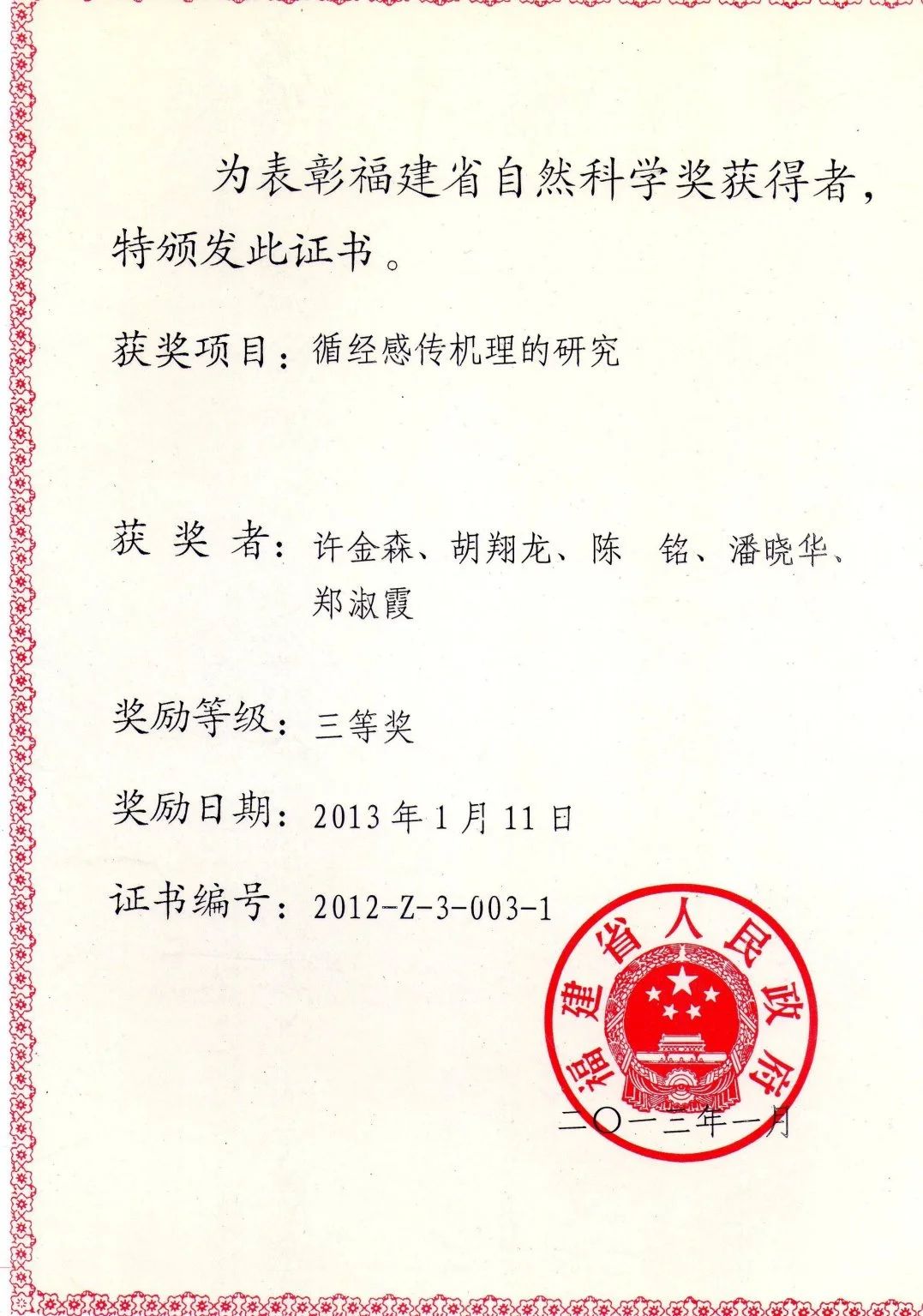

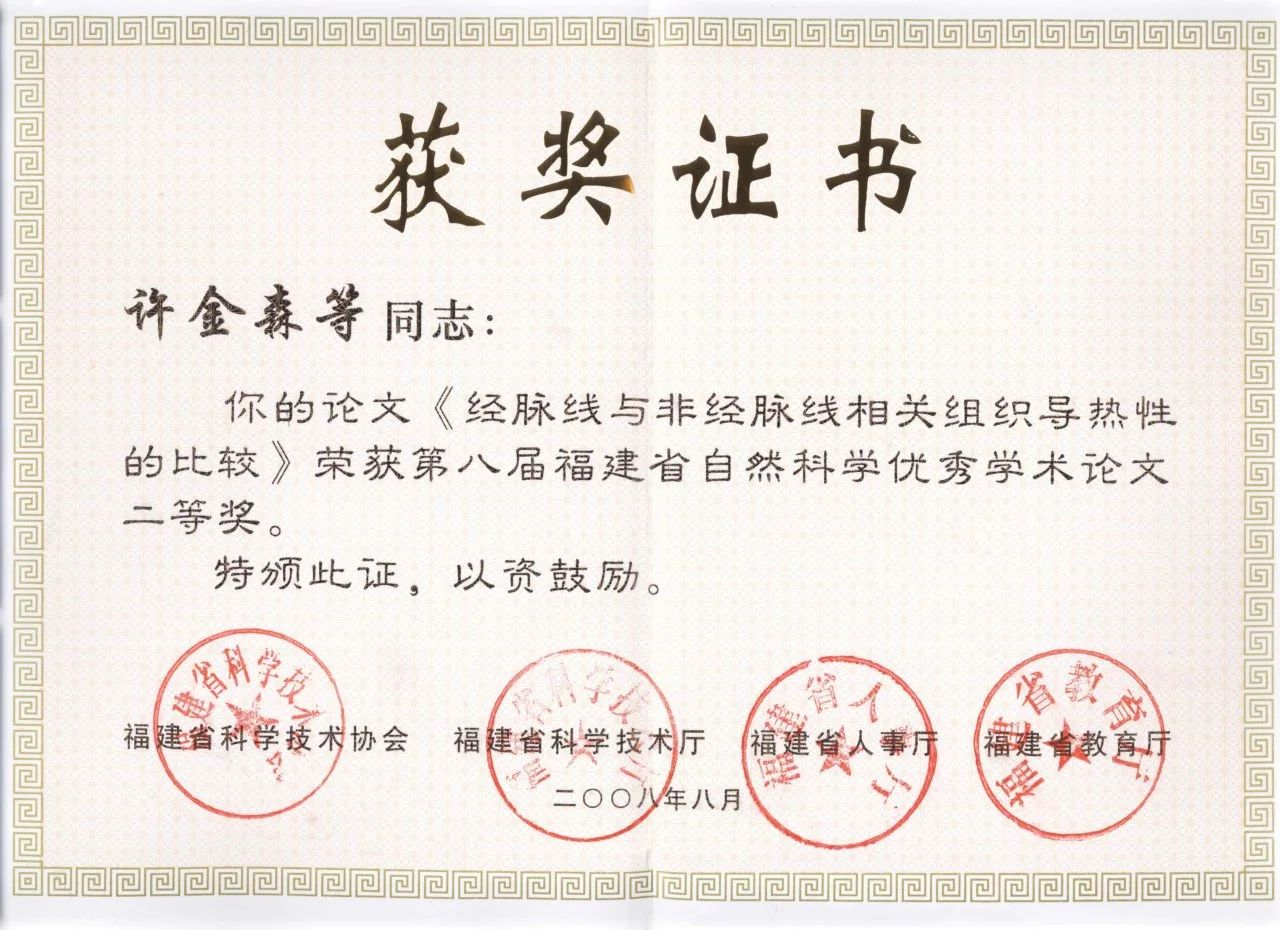

发表经络研究系列论文120多篇,其中6篇被SCI收录。所研究的成果先后8次获福建省和国家一级学会自然科学和科技进步二、三奖,2008年被福建省授予“新长征突击手”称号, 2020年被福建中医药大学评为“优秀研究生导师”称号。

左右滑动,查看更多

母校读书那个年代,是一个特殊的年代,是冬天远去的脚步,是春天晨曦温暖的大地。百业初兴,国家正在恢复元气,思想和生活的自由逐渐开启。尽管着装参差不齐,但大家的脸上都无一例外地洋溢着青春的光彩,一场电影就会让他们兴奋不已。虽然教室很简陋,但阻挡不了学生们对知识的渴望与热情。致敬逝去的青春,致敬曾经激情澎湃的一代人。被称之为“天之骄子”的大学生们,沉浸在“铁饭碗”的幸福海洋里,正当青春的年华演绎着别样的人生。渐行渐远中专学习生涯,值得重温,值得回味……

毕业后,同学们各奔东西,相信每个人的经历不尽相同,命运有时掌握在自己手里,有时却不尽然,但我们都有赤子之心、家国情怀、社会责任。在不同的岗位上,尽心尽力为社会做出自己应有的贡献。我们已过耳顺之年,现在无论你是奋战一线,还是著书立说;无论你是创造财富,还是含饴弄孙;无论你是浪迹天涯,还是悟言一室……只要是“用君之心,行君之意”,人生也莫过于此。大千世界,人海茫茫,唯独我们师出同门,期待着母校九十华诞之日,重聚母校,畅谈同学之情,感谢老师之恩。

作者简介

许金森,福建省晋江卫生学校1985届医士3班毕业生,研究员,博士生导师,闽江科学传播学者,福建省中医药科学院经络研究所所长,国家中医药管理局经络感传重点研究室主任,国家中医药管理局针灸生理学三级实验室主任,福建省经络感传重点实验室主任,中国针灸学会经络研究分会副主任委员,福建省针灸学会书记、副会长,福建省生理学会书记、理事长,国家自然科学基金一审专家。

长期致力于中医经络研究,先后参加了国家科技部《七·五》攻关课题以及《八·五》、《九·五》国家攀登计划的经络研究任务。主持包括国家自然科学基金、国家科技部《973》子课题、卫生部科学基金课题、福建省科技厅重点课题、福建省自然科学基金项目以及福建省卫生厅有关经络研究的重点课题等多项科研项目,曾被确定为福建省中医药重点项目负责人。发表经络研究系列论文120多篇,其中6篇被SCI收录。

所研究的成果先后8次获福建省和国家一级学会自然科学和科技进步二、三奖,2008年被福建省授予“新长征突击手”称号, 2020年被福建中医药大学评为“优秀研究生导师”称号。