马鞍山夜话

Ma'anshan Dialogue

一别经年,时光荏苒,

悠悠九十载,杏林满园春。

曾记否?那些年,

马鞍山上的青春足迹

八角池畔的朗朗书声

老师的谆谆教诲言犹在耳

同学的温暖笑容犹在眼前

县后街五十号、安吉路二号,

这是梦开始的地方

也是你永远的港湾

母校九十华诞将至

愿你将成长路上的点点滴滴

凝练成光影中的惠世故事

纸短情长,期待你的回音

在老地方等你,共绘青春记忆

侨生归途 医者仁心

傅梅新

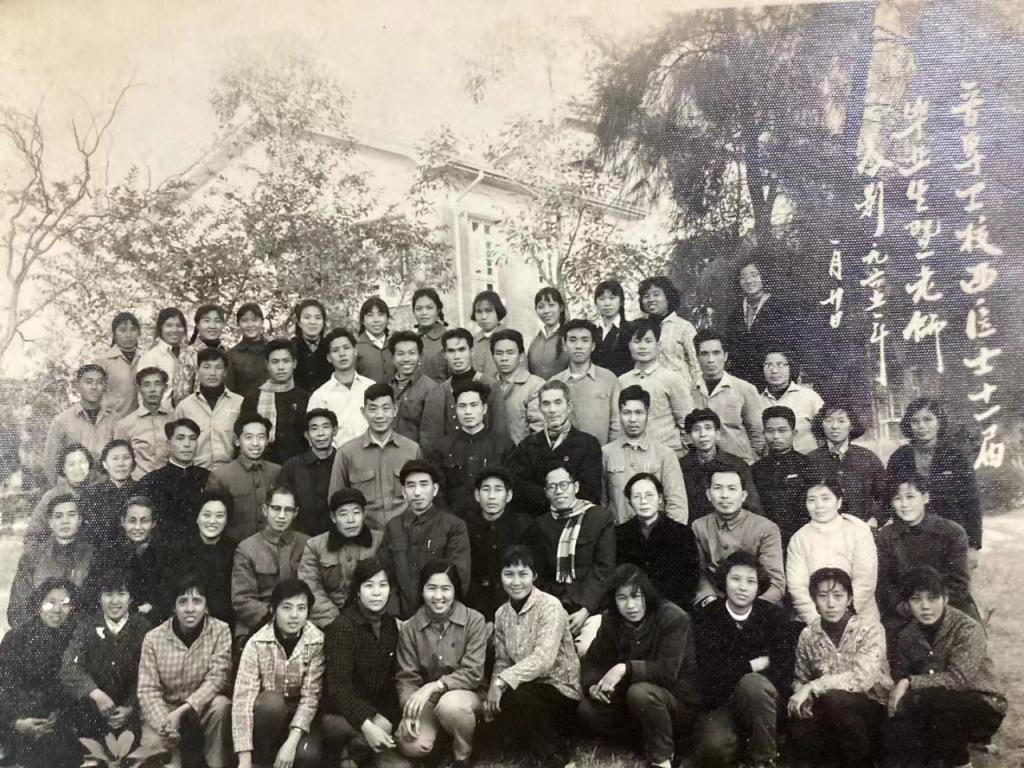

1960年,那是一个充满变革与希望的年代,我与一群同样怀揣梦想的海外侨生满载着对故乡的无限眷恋和对未来的美好憧憬,踏上了归国的航程。国家以深邃的远见和细腻的关怀,将我们精心安置在晋江专区卫生学校——这所后来更名为泉州医学高等专科学校的学府,它创立的侨生班,在当时全国范围内是独树一帜的。420、421、422(称之为侨生班)这三个数字不仅代表着班级编号,更承载着来自印度尼西亚、缅甸、新加坡等地侨生们的共同记忆与梦想。我们因两份深沉的情感而紧密相聚:一是源自爱国华侨跨越千山万水的深情厚谊,他们怀揣着让子女在故土探寻祖辈足迹、深研中华文化精髓的殷切期望;二是华侨青年满腔沸腾的家国情怀,他们毅然决然地舍弃了海外的熟悉生活,坚定决心回国投身祖国的繁荣建设,与祖国同甘共苦、命运相连。我们共同选择了西医士这一神圣的专业,立志悬壶济世,以精湛的医术治愈病痛,以高尚的医德温暖人心,回馈社会。

刚回国,面对语言的隔阂、生活习惯的巨大差异等,我们经历了前所未有的挑战,有的同学甚至因想家而暗自垂泪。那时的祖国正处在一个物质匮乏、生活艰辛的时期,“瓜菜代”成为了日常,但正是在这样的环境,锤炼了我们的意志,也让我们更加珍惜每一次学习的机会。在翁铭镇老师、郑连楷老师、刘宗和老师和其他老师的悉心教导下,同学们相互鼓励,大家逐渐克服了语言障碍,适应了新的学习生活环境,我们不仅在学业上取得了优异的成绩,更重要的是,我们心中那份报效国家的信念愈发坚定了。

▲晋江专区卫生学校第10届西医士毕业合照

▲侨生班421和422班合照

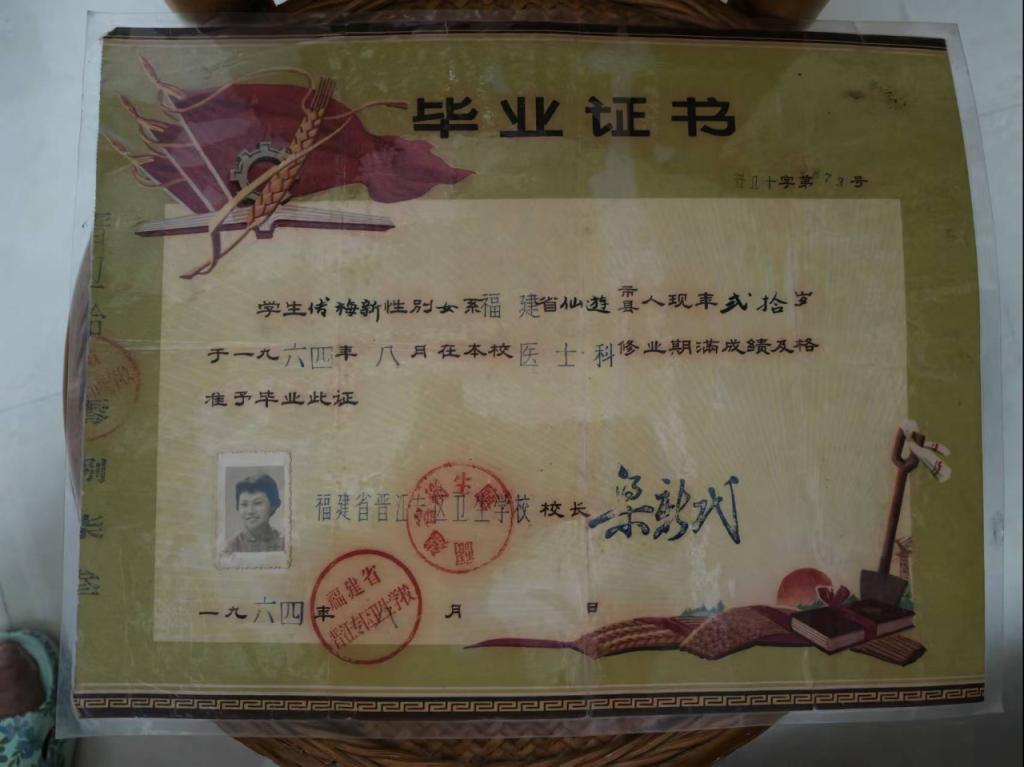

▲毕业证书

1964年毕业时我是班级最年轻的,我积极响应国家的号召,怀着满腔热血毅然决然地踏上了闽北山区下乡支医的征程。我与福建省医疗队的同仁们并肩作战,我们翻山越岭,风雨兼程,用肩膀扛起沉重的医疗设备,只为将健康与希望播撒到那些偏远的乡村角落。还记得我们曾徒步两小时抵达目的地诊治急症患者,紧急搭建临时手术室,成功救治一名三度子宫脱垂患者和疝气嵌顿手术;还记得我们忘记了被感染的风险用口对口的方式为患者输送氧气,这样的经历依然历历在目。在那样一个医疗资源极度匮乏的年代,医疗队中的省协和医院妇产科黄主任,以其精湛的医术和无私奉献的精神,成为了我们心中的英雄,激励着我们不断前行。

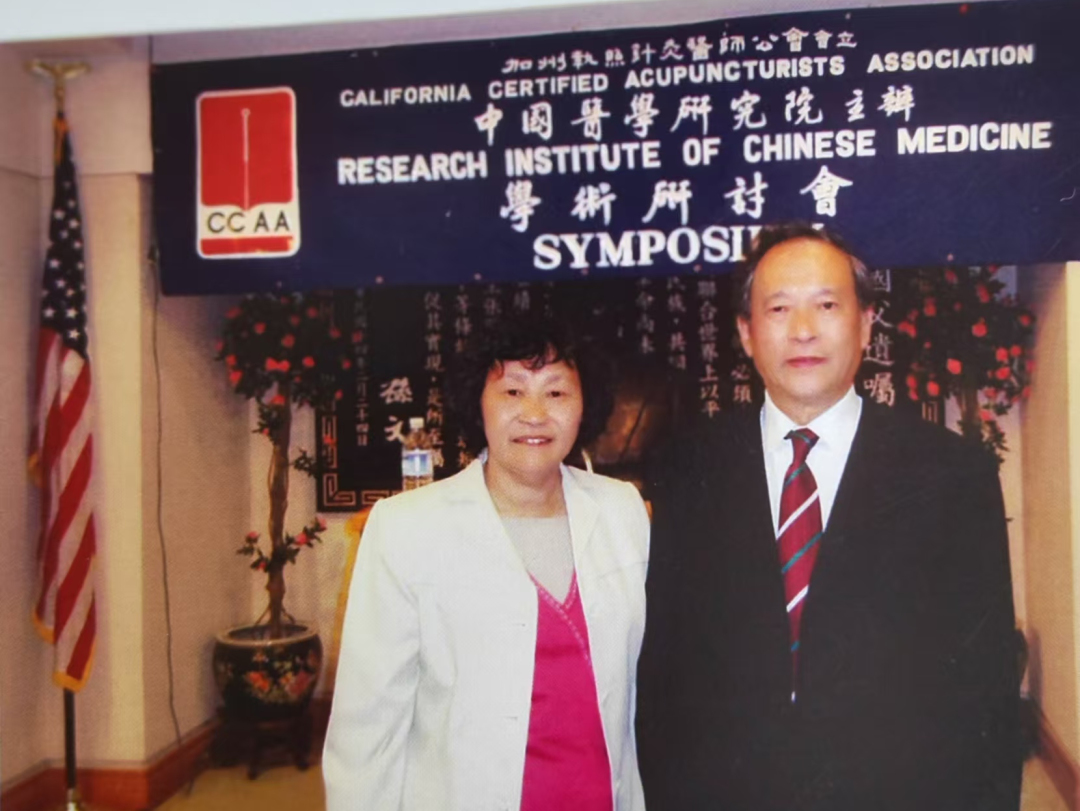

▲与张永树教授的合影

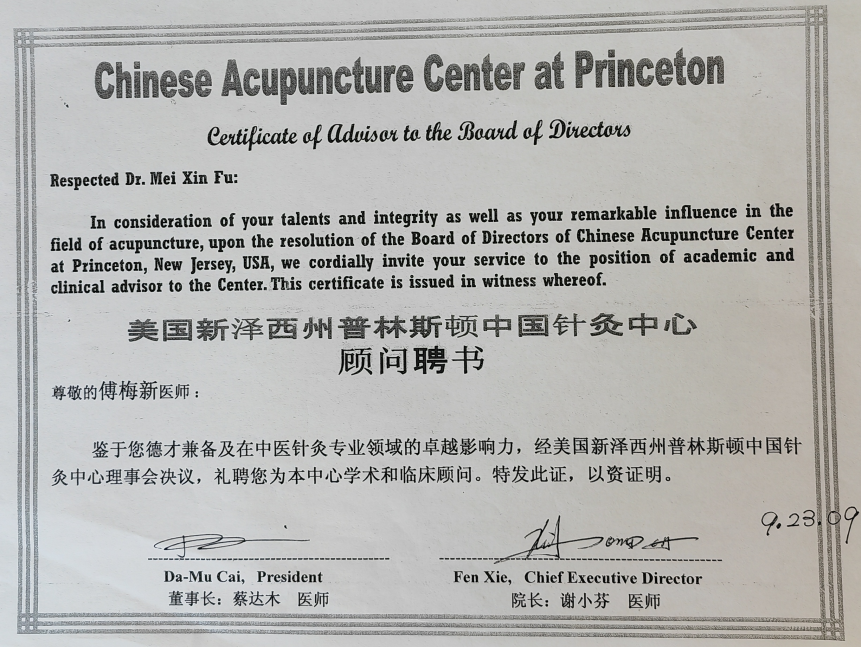

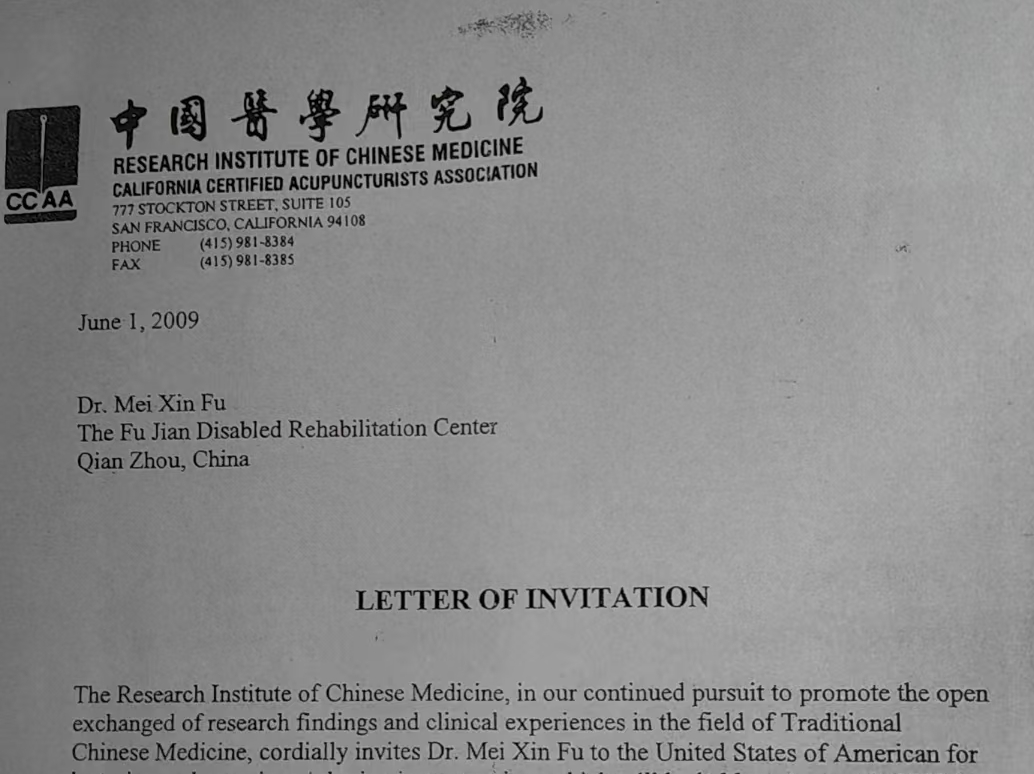

▲2009年应美国邀请新泽西州的聘书

▲翁铭镇老师与侨生班同学合照

同窗四载,不仅加深了同学之间的深厚情谊,更让我们明白了医者仁心的真谛。泉州医高专,这所承载着无数医者梦想与希望的摇篮,九秩春秋,始终秉持着严谨的校风、卓越的教学质量和高尚的品德教育,培养了一批又一批优秀的医学人才。他们遍布世界各地,从港澳台到东南亚,从东南亚到欧洲,从欧洲到美洲,无论身处何方,我们的校友用自己精湛的医术和医者仁心,书写着救死扶伤、服务社会的壮丽华章。

▲侨生班同学聚会

我们这一代人,尤其是六十年代的校友们,更是积极响应国家号召,深入缺医少药的山区农村,用青春和汗水浇铸“为人民服务”之花。这一切,都离不开母校的悉心教育与栽培。老师们的言传身教,让我们学会了如何做人、如何做事;优良校风的熏陶,让我们德、智、体得到了全面发展。我们将永远铭记母校的恩情,不忘初心,继续前行,用实际行动践行母校赋予我们的使命与荣耀,让医者之光永远闪耀在人间。

最后,祝愿母校在岁月悠悠中,不断攀登医学教育与学术的新高峰,培育出更多栋梁之才,为社会的和谐与进步贡献更大的力量。愿其声誉日隆,师资力量日益雄厚,校园设施更加完善,学子们的梦想在这里启航,智慧与品德并重的教育理念结出更加丰硕的果实。期待母校在未来的日子里,乘风破浪,再创辉煌,成为知识海洋中璀璨的明珠,照亮每一位求知者的前行之路。

作者简介

傅梅新,1964年毕业于晋江专区医士学校西医士专业特殊招生的侨生班,四年制。毕业后到退休始终服务于临床第一线,并带职函授和进修在上海中医药大学针推系。连续从事侨务工作20多年,2016年中国华侨联合会颁发荣誉证书后归国。退休前在泉州市残联康复中心任副主任医师,退休后返聘8年。现兼任美国新泽西州普林斯顿中国针灸中心顾问、泉州市儿童康复学会委员、泉州市中医学会外治分会委员、当代闽医学派一留氏针灸流派学术传承人、泉州市鲤城区临江侨联秘书长等。